Pratiquer un sport semble aujourd’hui un privilège, conditionné par des ressources financières, du temps libre et un accès aux infrastructures sportives, contribuant à exclure les personnes les plus vulnérables. Pourtant, précarité, maladie ou handicap ne riment pas avec immobilité. Dans les champs sociaux, médico-sociaux ou sanitaires, faire du sport ou sortir des institutions sont des demandes fortes. Les personnes veulent jouer au football, courir, boxer… Cette demande reste souvent en marge des préoccupations des soignants et des travailleurs sociaux, qui, à juste titre, ne la considèrent pas comme le cœur de leur métier. Ce numéro est une invitation à interroger cette place : comment intégrer le sport et l’activité physique dans les lieux de soin et d’accompagnement social, non comme un simple loisir, mais comme un levier de mieux-être et d’émancipation ?

Le sport à contre-pied

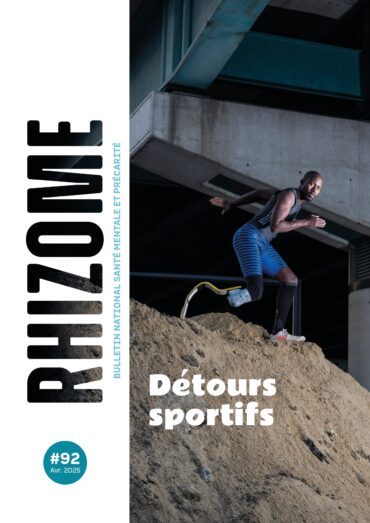

Dans l’imaginaire collectif, le sport est souvent perçu comme la forme principale, voire exclusive, d’activité physique. Il renvoie à des disciplines codifiées, pratiquées dans un cadre institutionnel, lui-même régi par des règles où la compétition est centrale. Censé être un vecteur d’inclusion, le sport devient parfois un miroir grossissant des inégalités, qu’elles soient de genre, de classe ou de capacité physique. En prenant le sport à contre-pied, ce numéro Rhizome élargit la focale. Plutôt que de penser celui- ci uniquement en termes de disciplines et de performances, nous explorons ses multiples formes, y compris celles d’une activité physique qui, pour les personnes, revêt pleinement le sens et l’intensité du sport. Les différents articles montrent que l’expérience sportive ne se joue pas toujours sur les terrains de la compétition. Elle s’in- vente ailleurs : dans les montagnes ouvertes aux plus précaires, dans un quartier où l’on boxe avec des mineurs non accompagnés, dans des corps qui se réapproprient leur puissance après un traumatisme, par exemple. Ici, nous ne cherchons pas unique- ment à performer, mais à (se) transformer.

Au sein de la clinique psychosociale, et selon une perspective orientée rétablisse- ment, le sport et l’aventure ne se pensent pas comme des loisirs ou des activités annexes : ils deviennent des espaces où les personnes expérimentent leur puissance, mais aussi leur capacité à agir et à réagir. Là où nous pourrions croire à un accompagnement « par le corps », ce sont en réalité les capacités d’adaptation, de projection et de lien avec le monde qui sont soutenues. Ces perspectives traversent tout le numéro et interrogent la manière dont nous pouvons repenser l’accompagnement, non pas uniquement à partir des besoins ou des difficultés, mais aussi à partir des forces présentes et à déployer.

Soutien social et en santé mentale

La pratique du sport est aujourd’hui reconnue comme un levier majeur de santé publique. Ce numéro rappelle que l’inactivité physique est un facteur de risque aussi préoccupant que le tabagisme, touchant en premier lieu les populations les plus précaires et renforçant ainsi les inégalités sociales de santé dès le plus jeune âge. Pourtant, si ses bienfaits physiques sont largement documentés, son impact sur la santé mentale reste sous-estimé. De nombreux bénéfices sont mis en lumière dans ces pages, notamment la réduction du stress et de l’anxiété ou l’amélioration du sommeil.

Toutefois, le sport et l’aventure ne sont pas uniquement des expériences individuelles : ce sont aussi des vecteurs puissants de lien social – y compris pour celles et ceux qui « supportent » d’autres sportifs. Le sport est un révélateur de notre époque : il peut rassembler ou diviser, inspirer ou aliéner. Tout dépend de la manière dont il est investi, transmis et vécu.

Le sport comme médiation

Si proposer une activité sportive semble une évidence pour favoriser le bien-être et la santé, l’enjeu ne se limite pas à « faire bouger » les corps. Pour que ces expériences aient un véritable impact, elles doivent être pensées comme des médiations : des espaces de transformation et de dialogue, et non de simples occupations. Pourquoi proposer une activité physique ? Que cherchons-nous à médiatiser à travers elle ? Est-ce un levier pour restaurer la confiance en soi, mise à mal par la précarité ou un trouble en santé mentale ? Un moyen d’apaiser des tensions internes, de mieux appréhender son corps ? Une opportunité de recréer du lien social dans un cadre plus libre, moins contraint ? Le sport n’agit pas seul. Il engage son corps et autrui.

D’ailleurs, il ne s’agit pas d’imposer une norme ou d’ajouter une injonction à « être sportif », mais bien de rendre accessible, de proposer et d’ouvrir des possibles. Ces pratiques doivent pouvoir s’adapter aux envies, aux capacités et aux rythmes de chacune et chacun.

S’aventurer

Qu’elle soit collective ou solitaire, codifiée ou improvisée, l’expérience physique façonne un rapport au monde, une manière d’y être et de s’y inscrire. Prenons l’exemple du vélo : bien plus qu’un simple exercice physique, son usage transforme profondément les villes et les campagnes, modifie les rythmes de vie, reconfigure l’espace public et interroge notre rapport à la mobilité et à l’écologie. Il ne s’agit pas seulement de faire du sport, mais d’adopter une autre manière d’habiter son environnement, d’y circuler et d’y tisser des liens. Toutefois, l’activité sportive est aussi une aventure intérieure : un voyage dans nos propres limites et nos possibles. À travers ces pages, ce numéro Rhizome explore comment le sport et l’aventure peuvent dessiner des chemins, représenter des invitations à se réapproprier son corps et à se lier avec les autres.